45년이라는 '세계기록' 그리고 평균 31년. 1990년대 초·중반 출소되기 전까지, 비전향장기수들이 대한민국 감옥에서 갇혀 보낸 시간이다. 국가는 일반수감자의 경우처럼 단지 재사회화를 목적으로 비전향장기수들을 가둔 게 아니었다. 경계선 밖에서 품고 들어온 이들의 '음험한' 사상과 정체성은 반공국가 내에서는 흔적을 남기지 않고 철저하게 절멸되어야 하는 것이었다.

비전향장기수들은 대부분의 수감 기간 동안 '교도소 내의 교도소', 특별사동 0.7평짜리 독방에 완전 격리되어 절대 침묵을 강요받았다. 차가운 어둠 속에 홀로 내팽개쳐진 이들을, '전향' 즉 정신적 자살을 요구하는 고문, 협박과 회유, 일상적 폭력이 빈틈없이 둘러쌌다. 그리고 시간은 더듬더듬 흘렀다. 더러는 맞아죽거나 병들어 죽고, 더러는 고통을 견디지 못해 자살을 하거나 전향서를 쓰고 하는 사이, 강산이 세 번 넘게 변했다.

극단적으로 대립했던 남북관계에서도 조금씩 변화가 생겼다. 감옥 안에서 가느다란 소통의 끈을 부여잡고서 서로를 다독이고 사상을 고취하며, 끝내 전향을 거부하고 살아남은 장기수들도 드디어 형무소 밖 세상 속으로 나올 수 있었다. 폭력 속에서 더욱 단단하게 굳어진 이념의 외피를 두르고, 새순의 여림과 투명함을 간직하고 있는 눈망울을 조심스럽게 반짝거리며.

흉터가 아니라 상처를 가진 인간을 보다

『송환』은 그렇게 감옥에서 내보내진 비전향장기수들이 2000년 원적지인 북한의 고향으로 돌아가기 전까지 남한에서 생활을 기록한 다큐멘터리이다. 1992년 갓 출소한 조창손, 김석형 '선생'과 '푸른영상'의 김동원 감독이 만나는 것을 시작으로 국가보안법 때문에 갈 수 없었던 김동원 감독 대신 2002년 방북한 후배가 찍어온 '조 할아버지'의 모습까지, 조창손 선생을 중심으로 비전향장기수들의 10년 동안 삶을 섬세한 시선으로 담고 있다.

어쩌면 장기수 선생들은 극적인 것을 원하는 사람들에게 매우 자극적인 피사체이다. 비전향장기수라는 신분이 분단체제에서 이념적으로 상징하는 것 때문만이 아니라, 이들 개개인이 갖고 있는 인간적인 상처 그 자체로도. 그러나 십년 묵은 『송환』의 카메라는 조급한 흥미 때문에 휘둘리지 않는다. 옛 이념에 대한 절대적인 충성심에서 나오는 냉정한 모습과 30년 동안 형무소에서 구체적인 폭력에 저항하며 다져진 순수함, 인간적인 존엄함을 조심스럽게 모두 보여주되, 그 사이 모순을 후벼파지 않는다.

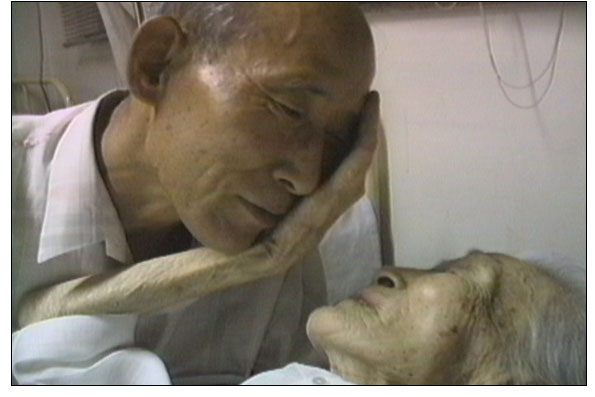

『송환』의 시선은 비전향장기수들의 모순과 생채기에 고정된 것이 아니라 모순과 상처를 품고 살아있는 인간의 움직임을 배려하며 본다. 그러므로 영화를 보고있노라면 카메라의 시선과 내레이션으로 깔리는 김동원 감독의 수더분한 목소리에 거리감 없이 쉽게 동일시되고 만다. 집안을 풍비박산낸 '간첩' 아들이 오십 년만에 나타나 눈멀고, 거동 못하는 구십 노모에게 얼굴을 부벼대고 울면서 용서를 구하는 장면을 보면서 흐르는 눈물에는 불편함이 섞여있지 않았다. 같은 장면을 번쩍거리는 플래쉬를 터뜨리는 뉴스 카메라를 통해서 봤다면 느꼈을 불편함 말이다.

북한으로 간 '조 할아버지'에 대한 그리움과 함께 있을 때 잘 해드리지 못한 부끄러움을 원동력으로 해서 만들어졌다는 이 영화는 정말로 편지에 가깝다. 함께 한 십년의 흔적들을 되새김질하며 그리움으로 꾹 눌러쓴 편지. 그 그리움의 진한 진정성 때문에 『송환』은 '신념의 강자'에 대한 경외심이든, '남파 간첩'에 대한 두려움이든, 우리가 '할아버지'들에 대해 가지고 있던 거리감과 편견을 금새 지워버린다. 아마 그것이 '운동권' 다큐멘터리 감독이 원했던 '계몽성'이리라. 또한 이는 제법 긴 시간을 관객이 언제 지나갔는지도 모르게 만드는, 『송환』의 영화적 재미이기도 하다.

|